Unternehmen investieren zur Umsetzung ihrer Ziele in Sachen digitale Innovationstrategie zunehmend in das Internet der Dinge (IoT). Intelligente Maschinen und Lagerhaltungssysteme, die selbstständig Daten austauschen, schaffen Mehrwert und Flexibilität. Welche Technologien haben die Unternehmen bereits eingeführt und welche evaluieren sie noch?

Die bessere Nutzung von Daten, die Verringerung von Sicherheitsrisiken sowie von Fehler- bzw. Ausfallquoten, transparentere und resilientere Lieferketten sowie die Entwicklung verbesserter Produkte und Dienstleistungen gehören zu den zentralen Zielen von digitalen Innovationsstrategien, die in unserer Umfrage am häufigsten genannt wurden. Eine bessere Kundenerfahrung und mehr Sicherheit, Effizienz und Automatisierung werden als Hauptvorteile von Initiativen zur digitalen Innovation angesehen. Für die Mehrheit der Befragten ist auch eine einfachere Integration von Geschäftspartnern und das Erreichen ökologischer Nachhaltigkeitsziele wichtig. Alle diese Dinge können mit Lösungen aus dem Bereich des Internets der Dinge angegangen werden. Aus diesem Grund gab fast die Hälfte der befragten Entscheidungsträger an, dass sie entsprechende Technologien in der Produktion einsetzen.

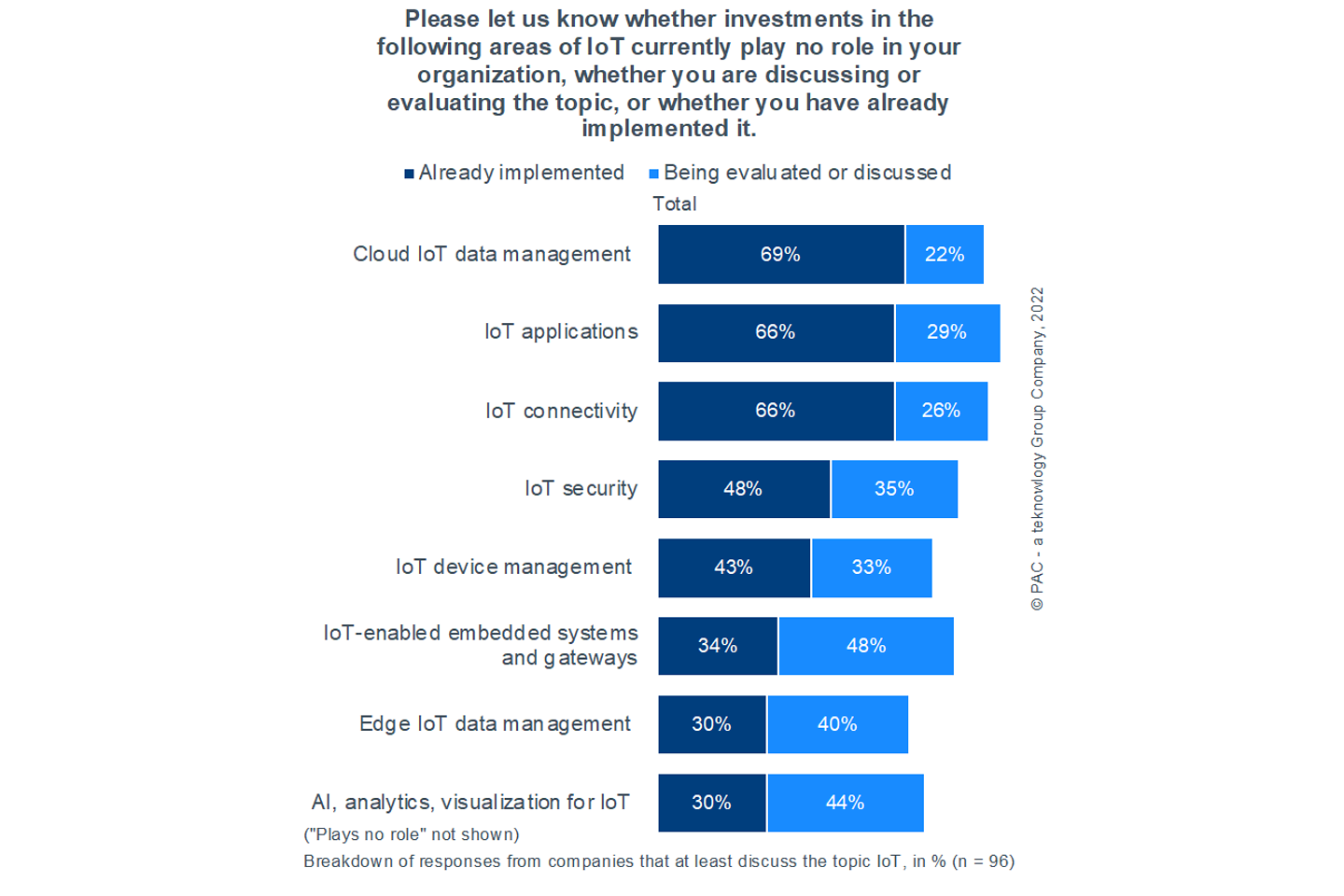

Der Bereich des Internets der Dinge umfasst eine große Vielfalt von Geräten ebenso wie IT- und OT-Architekturen (operative Technologie, z.B. in Industrieanlagen), die von Cloud-basierten IoT-Plattformen über Edge-Architekturen und IoT-Anwendungen bis hin zu eingebetteten Systemen reichen. Sie müssen alle vernetzt und die Daten müssen erfasst, analysiert, verarbeitet und visualisiert werden. Dies geht mit einer Komplexität einher, die bewältigt und vollständig abgesichert werden muss.

Die allgemeine Bedeutung des Datenmanagements für die digitale Innovation wurde oben bereits erörtert, ebenso wie die Rolle des Cloud Computing. In vielen Bereichen der digitalen Innovation sind beide Aspekte eng miteinander verbunden, ganz besonders jedoch im IoT-Bereich, da hier die meisten Plattformen Cloud-basiert sind. In vielen Bereichen hat sich daher das IoT-Datenmanagement in der Cloud durchgesetzt.

Cloud-basierte IoT-Plattformen werden für die zentrale Erfassung, Sammlung, Speicherung, Harmonisierung und Verteilung von IoT-Daten für die Verarbeitung verwendet. Dezentrale Modelle wie Edge Computing und damit auch Edge-IoT-Datenmanagement weiten die Cloud-Infrastruktur auf Fabriken, Lager, Geschäfte und Fahrzeuge aus und bieten Vorteile in Bezug auf Latenz und Verfügbarkeit.

Der große Vorteil von Cloud Computing liegt in der Skalierbarkeit, doch aufgrund der zunehmenden Anzahl von IoT-Geräten und -Gateways können Edge-Lösungen erforderlich werden, um Latenz-, Konnektivitäts- und Sicherheitsfragen sowie die Verbindungskosten im Blick zu behalten.

IoT-Anwendungen nutzen die verarbeiteten Informationen aus Sensoren und Maschinen für spezifische Prozesse und Anwendungsfälle wie Flottenmanagement, Track & Trace, SCADA/MES, SCM sowie für Simulations- und Ereignisverarbeitungstools.

Die Verwaltung von IoT-Geräten umfasst die Bereitstellung von Geräten, die Software-Aktualisierung per Fernzugriff, gegebenenfalls auch über Funk, und die Fernsteuerung von Geräten.

Angesichts der massiven Zunahme bei der Anzahl und den Arten von Geräten, Schnittstellen und hybriden IT-Architekturen ist das Thema Sicherheit für alle IoT-bezogenen Elemente wie Geräte, Daten, Anwendungen und Netzwerke unumgänglich.

IoT-fähige eingebettete Systeme und Gateways, also Computersysteme, die integrale Bestandteile größerer mechanischer oder elektronischer Systeme sind, stellen die am häufigsten diskutierten und evaluierten Investitionen im IoT-Bereich dar; dies ist angesichts der Tatsache, dass immer mehr „Dinge“ mit Intelligenz ausgestattet werden, nicht überraschend.

Das IoT hat sich in vielen Unternehmen bereits etabliert, die Breite und Tiefe der Anwendungsfälle ist jedoch noch ausbaufähig. Das bedeutet, dass KI, Analytik und Visualisierung für das IoT, also die Datenaufbereitung, die analytische Datenverarbeitung (inkl. Algorithmen im Rahmen des maschinellen Lernens) und die Visualisierung von Erkenntnissen über Tools wie Dashboards, noch nicht so weit fortgeschritten sind wie z.B. im Finanzreporting. Dennoch ist dies eine der am häufigsten diskutierten IoT-Investitionen in unserer Umfrage.

Die digitale Innovation übt Druck auf Unternehmen aus, wenn es um Konnektivität geht. IoT-Konnektivität kann über Mobilfunknetze (SIM-Karten), Low-Power-WAN (LPWAN)-Technologie, die batteriebetriebene Geräte mit geringer Bandbreite und niedrigen Bitraten über große Entfernungen miteinander verbindet, oder Wi-Fi-Netzwerke realisiert werden. Dank seines erweiterten Frequenzspektrums kann 5G jedoch als Backbone für eine Vielzahl von Anwendungsfällen betrachtet werden, da es konsistente, schnelle und skalierbare Datenkonnektivitätsdienste bietet. Es wird erwartet, dass es einen erheblichen Einfluss auf direkte und indirekte Kundendienstfunktionen sowie auf die Betriebsabläufe in der Lieferkette, der Logistik und dem Vertrieb haben wird.

Das Internet der Dinge ist häufig ein integraler Bestandteil von Strategien zur digitalen Transformation, da es als Grundlage für eine umfassende Unternehmenstransformation hin zu datenbasierten Geschäfts- und Servicemodellen dienen kann. Es wird auch dazu beitragen, die allgegenwärtigen Nachhaltigkeitsziele in Bereichen wie intelligente Gebäude, intelligente Mobilität, intelligente Städte und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) zu erreichen. Allerdings wird das IoT möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse liefern, wenn es keine kohärente und klare, geschäftsorientierte Strategie gibt. Die Einführung des IoT muss mit einer umfassenderen digitalen Strategie abgestimmt werden, wenn Unternehmen Engpässe bei der Datennutzung vermeiden und die Vorteile der Datenanalyse maximieren wollen.